Wellen statt Trauer-Phasen

Die sogenannten Trauer-Phasen werden immer noch als Erklärung für den Ablauf von Trauer verwendet. Leider.

Denn so einfach das Modell auch scheint, so wenig erklärt es, wie Trauer bei den meisten Menschen abläuft. Zum Glück gibt es mittlerweile Modelle, die Trauer wirklichkeitsnäher beschreiben und ähnlich leicht zugänglich sind.

Um Trauer zu verstehen, suchen viele Trauernde und ihr Umfeld nach Anleitungen, wie Trauer eigentlich abläuft.

Hinter dem “Was passiert” können dabei weitere Fragen stehen, ob Trauer jemals aufhört, oder ob ein bestimmtes Verhalten oder andauernde Gefühle in der Trauer “normal” sind. In Trauergruppen fragen Frischbetroffene nicht selten, was sie noch erwartet.

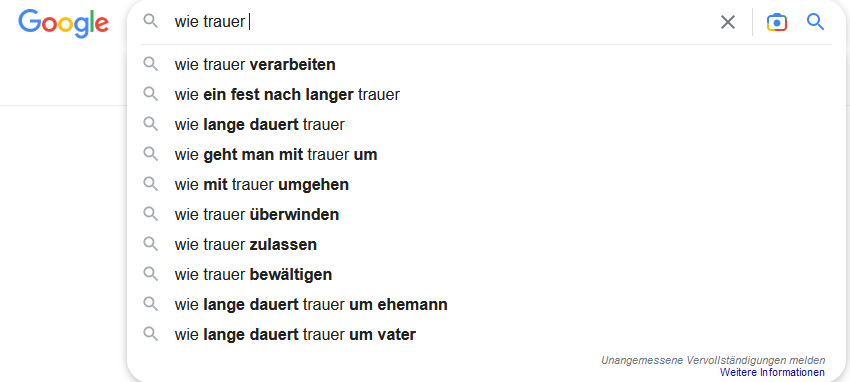

Wer die Worte “Wie Trauer” bei Google eingibt, findet Suchvorschläge wie “verarbeiten”, “bewältigen” und “umgehen”. Nicht selten landen Menschen dann bei einer Erklärung von Trauer nach sogenannten Phasenmodellen, beispielsweise von Verena Kast oder von Elisabeth Kübler-Ross. Beide Modelle werden zum Beispiel in Krankenhäusern genannt.

Der Verdienst der Phasenmodelle für Trauer

Die Phasen-Modelle haben ihre Meriten, keine Frage. Vor allem diese: Erstens: Sie haben das Thema Trauer überhaupt einmal aufgebrochen in verschiedene Emotionen, die innerhalb der Trauer auftreten können. Und zweitens: Sie geben ein Vokabular, um differenzierter über Trauer zu sprechen. Auch wenn Trauernden und ihr Umfeld noch fassungslos sind, sind sie zumindest nicht mehr sprachlos.

… und die schnell erreichten Grenzen von Trauer-Phasen

Doch oft hilft das Wissen über Trauer-Phasen und andere Modelle Trauernden nicht mehr weiter. Im schlimmsten Fall tritt sogar das Gegenteil ein: Sie belasten. Das geschieht dann, wenn sie bei Trauernden die Erwartung auslösen, dass die Trauer in ab-arbeitbaren Phasen verläuft. Kommt nach einigen stabilen Tagen ein schlechterer Tag – und er kommt leider meistens –, entsteht das Gefühl, einen Schritt zurückzufallen. Ein typischer Satz ist dann: „Ich dachte, ich wäre schon viel weiter in meiner Trauer.“

Wenn das passiert, werden die Phasenmodelle so verstanden, dass es auf dem Trauerweg feste Abschnitte und ein Ziel gibt: Jetzt ist Phase 2, wenn ich sie geschafft habe, bin ich in Phase 3… .

Dahinter kann der Wunsch stehen, dass man vorwärtskommt, Zwischenziele erreicht, die Entwicklung im Großen und Ganzen nach oben zeigt und dass man irgendwann fertig ist mit der Trauer. (Ob diese Lesart ganz akkurat ist, oder ob die Modelle es weniger steif formulieren, ist dabei leider nicht relevant – wenn es so verstanden wird).

Spoiler: Vorbei ist es selten. Und für die meisten Trauernden wird es mit der Zeit einfacher, mit der Trauer als Teil eines durchaus lebenswerten Lebens.

Echte Trauer ist dynamischer als Phasen

Andere Trauermodelle erklären Trauer in flexibleren Modellen, die den Erfahrungen vieler Trauernder eher entsprechen. Ich möchte zwei Ansätze vorstellen:

1. Aufgabenmodell und Trauer-Facetten

William Worden definiert vier Traueraufgaben, die Trauernde in mehreren Durchläufen lösen.

- Den Verlust realisieren und als Realität akzeptieren.

- Den Schmerz verarbeiten.

- Sich an die Welt ohne die vermisste Person anpassen.

- Eine neue Verbindung zur verstorbenen Person finden.

Die Iterationen, in denen die Aufgaben wieder auftauchen, haben einen großen Vorteil: Sie zeigen, dass Themen immer wieder auftauchen dürfen. Mehr in diesem englischen Blogartikel bei what’s your grief.

Chris Paul ergänzt Wordens Traueraufgaben um zwei Aspekte: Überleben und Sinn.

Sie weist jedem der nunmehr sechs Aspekte von Trauer eine Farbe zu und vereinigt diese Facetten zu einem Trauer-Kaleidoskop. Das Schöne an diesem Bild: Es zeigt, dass Trauer ein Mix aus mehreren Facetten ist, deren Anteile sich immer wieder neu mischen: Trauer wird so statt statischen Phasen zu einem individuellen Mix aus Anliegen, Gefühlen und Aufgaben.

Die Vorteile dieses Modells sind aus meiner Sicht:

- Es ist für Trauernde und ihr Umfeld leicht verständlich, und von Chris Paul in eine leicht zugängliche Buchform gebracht (Chris Paul, Ich lebe mit meiner Trauer, für Betroffene. Chris Paul, Wir leben mit Deiner Trauer, für das Umfeld).

- Das Arbeiten mit den verschiedenen Aufgaben bzw. Anliegen gibt einerseits Worte, um über das Unbegreifliche zu sprechen, und bleibt anderseits so flexibel, dass verschieden-artig erlebte Trauer “normal” bleibt.

- Das Kaleidoskop betont, dass die meisten Trauernden die verschiedenen Anliegen / Aufgaben immer wieder besuchen – wie in einer Spirale (die meist nach oben führt).

Ich biete dieses Modell an, wenn Trauernde oder ihr Umfeld von der Vielfalt der Gefühle überwältigt sind, oder um den nicht-linearen Charakter von Trauerprozessen zu verdeutlichen.

2. Das duale Prozess-Modell

Während sich die Modelle von Worden und Paul mit dem Inhalt von Trauerprozessen – also dem Was – beschäftigen, antwortet das duale Prozess-Modell auf die Frage nach der Struktur von Trauerprozessen: das “Wie” von Trauer. Danach verläuft der Trauerprozess als Schwingung zwischen zwei Polen, dem Spüren des Verlustes und dem Hinwenden zum Überleben.

Die Pole unterscheiden sich dabei im Thema, nicht aber in der Schwere der Gefühle:

Das Spüren des Verlustes beschreibt die Trauer, die Sehnsucht und die Unfassbarkeit des Todes genauso wie das Versinken in Erinnerungen, das Kraft gibt und nicht selten schöne Momente in der Trauer entstehen lässt.

Die Hinwendung zum Überleben bedeutet neben den in der Regel länger werdenden Momenten, in denen etwas Freude oder Hoffnung auftauchen darf, auch die mitunter schwierigen Anpassungsleistungen, die für das weiterleben notwendig sind – beispielsweise an veränderte Rollen in einer Familie.

Keiner der Pole ist “gut” oder “schlecht”, sondern es sind zwei zusammengehörende Seiten einer Münze – und ein gesunder Trauerprozess braucht beide Seiten.

Das duale Prozess-Modell benutzt zudem explizit das Konzept von “trauerfreien Momenten“: Die Momente, in denen nicht der Tod im Mittelpunkt steht, sind notwendig, um Kraft zu tanken.

Der Vorteil dieses Modells ist, dass es die Dynamik von Trauerprozessen erfasst:

- Das Auf und Ab der Gefühle ist normal, und es braucht die Hinwendung zum Verstorbenen genauso wie die Hinwendung zum Weiterleben.

- Die “trauerfreien Momente” entlasten Trauernde vom schlechten Gewissen, wenn es ein wenig leichter erträglich wird.

- Das Modell zeigt zudem, dass die Ausschläge über Zeit weniger stark werden – das gibt Hoffnung.

- Und schließlich: Das Modell wurde seit seinem Entstehen für verschiedene Kontexte durch wissenschaftliche Studien validiert, womit es für Kopfmenschen glaubhaft wird.

Ich biete das duale Prozess-Modell an, wenn Trauernde – oder jemand im Umfeld – stark kognitiv gesteuert unterwegs sind, wenn sie den Ablauf von Trauer verstehen möchten, und wenn eine Erklärung für das kräftezehrende Auf und Ab der Gefühle hilfreich erscheint.

Orientierung und Worte gegen die Fassungslosigkeit

Modelle jenseits der Trauer-Phasen bieten Trauernden Orientierung, wie ihre Trauer abläuft, und Worte / Konzepte, um über einen Zustand zu sprechen, den sie oft zum ersten Mal erleben.

Im Sinne der Psychoedukation biete ich Trauernden und ihrem Umfeld je nach Situation und Frage das Kaleidoskop von Chris Paul und / oder das Duale Prozess-Modell an.

Wenn ich diese Angebote mache, ist meine beste Hoffnung: Trauernde lassen sich auf den Gedanken ein, dass Trauer kein gerader Weg mit festen Stationen ist, sondern eine Facette, die (ungebetenerweise) zum eigenen Leben dazu gekommen ist. Ein Thema, das meine zukünftige Melodie mal mehr, mal weniger stark bestimmt. Manchmal benutze ich das Bild vom Trauer-Rucksack. Oder einen Satz wie diesen:

“Trauer ist wie ein Regentag. Ich kann den Regen nicht abschaffen. Auch nicht, indem ich mich darüber beschwere oder aufrege. Also höre ich auf, mich zu wehren und bereite mich auf einen Regentag vor. Mit Tee auf der Couch oder emotionalen Regenmänteln, die verhindern, dass ich bis auf die Haut nass werde.”

Ich hoffe, damit den Druck rauszunehmen, in der Trauer “etwas erreichen” oder “etwas leisten” zu müssen … oder irgendwann fertig zu sein. Vielleicht ebnet es sogar den Weg für den Gedanken, dass Vergleiche zwischen einer besseren oder schlechteren Tagesform in der Trauer nicht immer hilfreich sind. Statt Vergleich und Rückschritt entstehen hoffentlich Zeit und Raum für die Trauer und die Möglichkeit, die eigenen Ressourcen zu entdecken.